关键词:海德格尔 烦 死亡 乔布斯 存在 时间变量 实践 最优策略

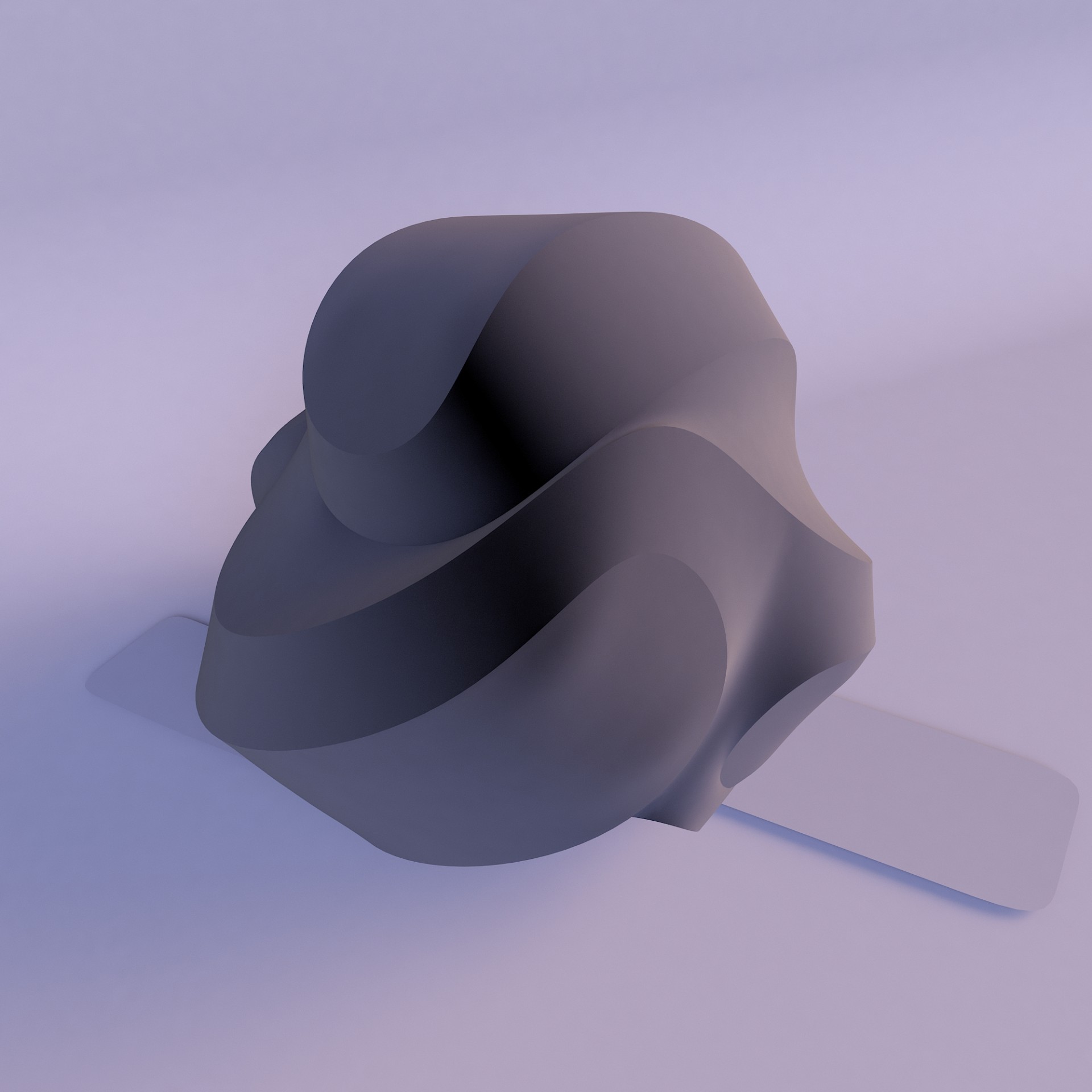

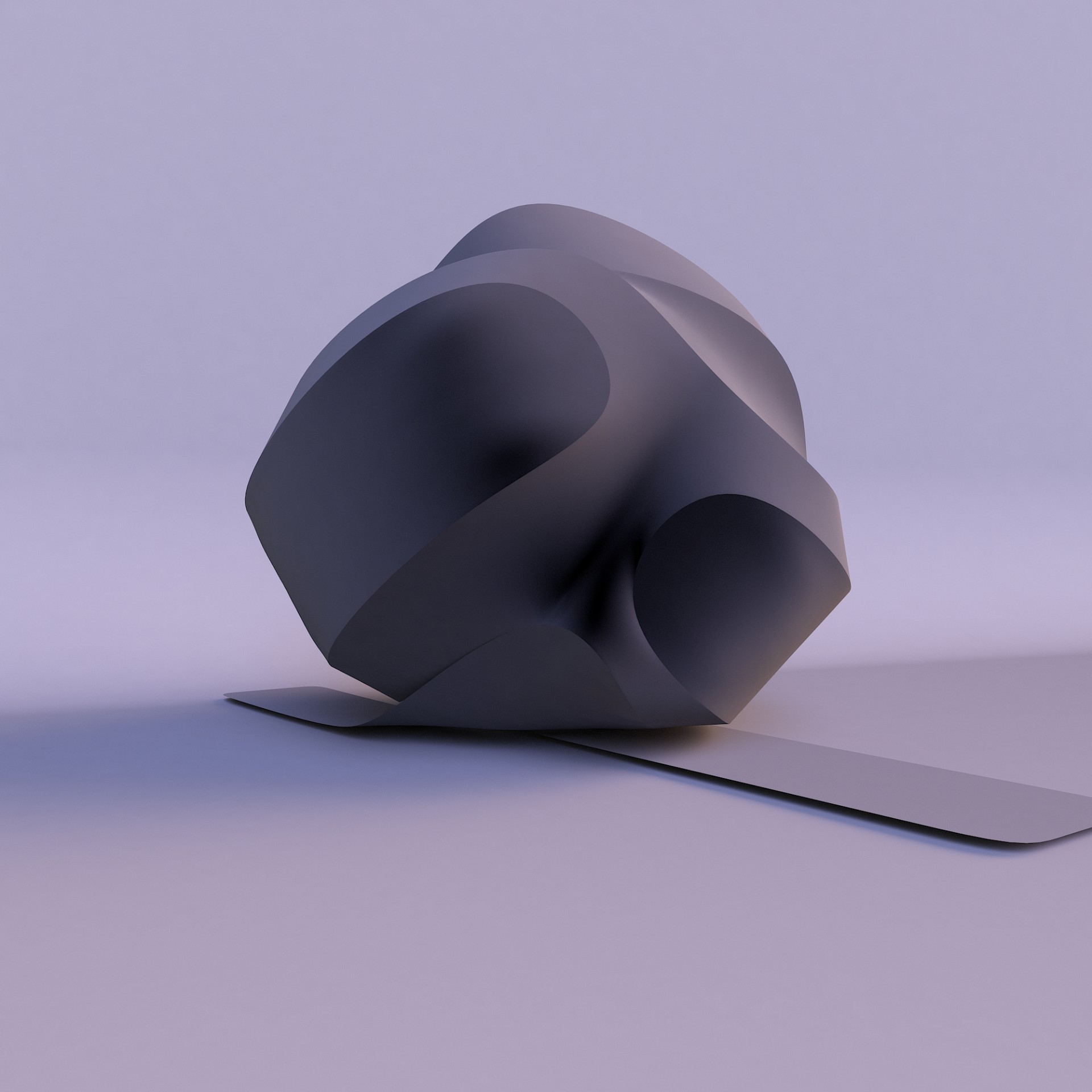

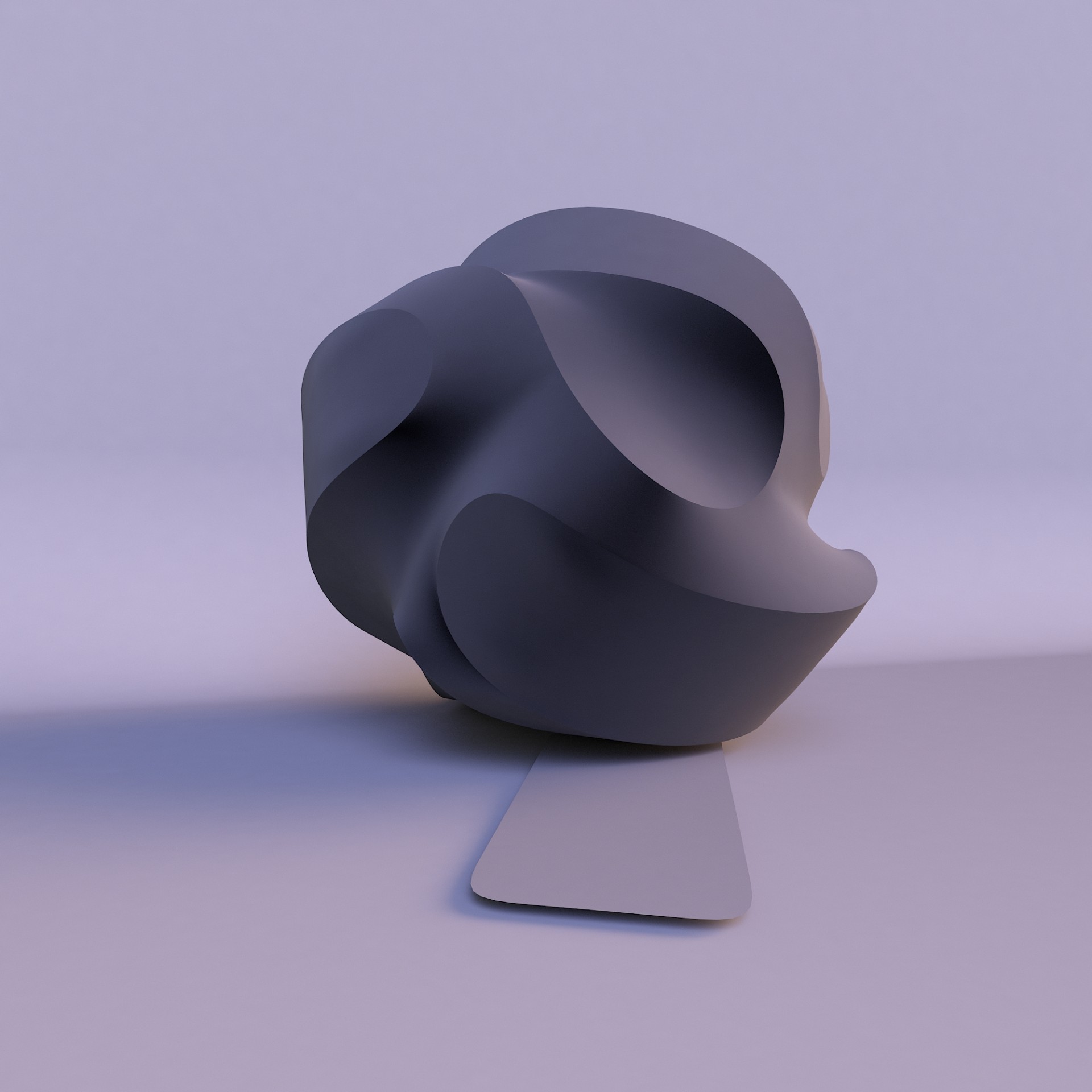

这次挑战的模型是一个作为实验住宅的原型,依旧在探讨建筑与地面的关系,但这个关系,为了迁就造型,不甚理想。与前三次的挑战相类似,形式建构依旧是用Maya polygon的曲面边缘来形成。(前三期一直忘了说明,这些造型是建筑原型,暂时还没有深化,再过三期,我将会深化。)

接连三次类似的建构思路,心里已经烦了,下次想换一种建构的思路,具体是什么没有想好。但这次我想借着这个心情谈谈,“烦”。

烦,sorge,是海德格尔存在哲学的一个icon式的关键词。烦揭示了人的一种特殊的存在方式——向着死亡的存在。

人脑具有意识,这导致了在某种角度上,所有存在之物里,人是最特殊的存在。所有的事物都会消失、泯灭,由于人意识到这一点,这种必将到来的结局导致了人的底层焦虑——惧怕死亡。这种焦虑底层到——他时常浮现,但由于其巨大的威慑力,普通人自我剖析时时常忘记或者刻意忽略,但在一些伟人的一生里,会成为挥之不去的核心概念。

乔布斯对死亡的思考是贯穿他的一生的。

1962 年古巴导弹危机,乔布斯只有 7 岁,他说他连续三四天没有睡觉,因为他害怕自己闭上眼就再也不会醒来了。他对死亡的思考可能就是从这个时候开始的。

他在 20 多岁时曾对 John Sculley 说,他觉得自己会在年轻的时候死去,他说,希望趁着自己还活着,多取得一些成就,希望可以在硅谷的历史中留下自己的名字。

1995 年他在接受采访的时候说:“有人曾对我说,如果你把每一天当做最后一天来过,那么总有一天你会发现你是对的。我真的是这样做的,我们都不知道自己会在什么时候死去,但是不会太久的。我从很多年前就每天问自己,如果这是我的最后一天,我会做些什么。”

后来他得了癌症之后就更是如此了,这就是真正地面对死亡了。他在斯坦福大学说:“过去的 33 年中,每天我都会对着镜子问自己:如果今天是我生命中的最后一天,我还会去做我将要做的事吗?”

所以从另外一个角度看伟人对于时间的珍视,可能不是源于“Time is Money”,而有可能是来自于对死亡的恐惧。这个恐惧不是肉体上的痛楚,是“永远停止实践,永远停止创造”的恐惧,是对人生意义,人存活最大的快乐之终结的恐惧。这种恐惧到底是怎样将人吞噬,我举个例子。

有一位心理学家叫维克多·弗兰克,二战时被抓进了纳粹集中营,第二次世界大战打到1944年底的时候,也不知怎么,弗兰克医生所在的集中营里有人传言:1944的圣诞节,纳粹就会被打败,他们会被解放。

这样的好消息传播开来,那段时间,人们的精神状态都非常好,也没有了跟纳粹的对抗,很多人就像变了一个人。

结果圣诞节一丁点儿动静都没有,希望破灭了。有人马上说,不是圣诞节而是元旦,我们会被解放。这是一个善意的谎言,也是可怕的谎言,因为到了那一天还是什么动静都没有。

这一下子,集中营里很多人抵抗力下降,就都死了。其实再挺5个多月,他们就真的被解放了。

弗兰克医生见证了意义对于人存活的重要性,在摆脱纳粹魔爪之后,写了一本书畅销书叫做《活出生命的意义》,由他所倡导的“意义疗法”成为了一种重要心理学发现。

再回到时间这个概念,人人都知道他的重要性,各种鸡汤文我就不用再说了。但问题的探讨不能总是止步不前,概念如果不参与到实践就是无效的,那么这个概念究竟是怎样参与到实践的呢?

我在这里就要切实的把它推到实践的汪洋中去。

在人的实践中,“时间”会被“烦”感受到,烦直接由实践产生,因此“时间”成为“烦”的具象变量,会全程参与到人所有的实践中去。我说的更具体,更明白一些,更实在一些,在我所有的这些非线性建筑挑战中,“时间”这个输入变量要求我始终要寻求时间最短、最快能做出我想要的效果,总之是最优的策略的来设计模型——软件操作方式的最优,结构设计的最优,整体形态布局策略的最优。反过来说,这个原则让我过滤掉那些非常复杂的造型,尽管我感性上是欣赏的,可想像的,但在理性上我知道我绝不可能做出来——会用到脚本、粒子系统、npartial、ncloth模拟——就像下面这个模型。我能依靠的是我手上现成的能力去做。我之前无知地试了一下手动模仿这个造型,结果,呵呵。

海德格尔把人的全部存在状态归结为“烦”(Sorge)。“烦”是“烦忙”(Besorgen)和“烦神”(Fürsorgen)的一般形式,但烦忙的对象是特定的事物,烦神的对象是特定的人, “烦”本身没有特定对象,它是一般的人生态度。我们会有这样的体会,即使在无所事事的时候,也会感到心烦。“烦”与人终生相伴,人从诞生那一天起就已把他的存在交由“烦”来支配。

对于“烦”,海德格尔提出了三个问题:烦对人意味着什么?人为什么而烦?人面对什么而烦?我们的回答是,烦是一种摆脱不掉的心情,烦揭示了人“被抛于世”的当下处境;人之所以烦是因为人总是不断追问存在的意义,以此来克服沉沦状态,面向未来,显示人的潜在性;人已经存在于世,而烦揭示了一个已经显示出来的世界,“烦”是过去的延续。

由是,“烦”揭示的是将来—过去—现在的整体结构。人如不胜其烦,感到畏惧,就会滑入非本真的状态而取消自我,“畏”是非本真的“烦”。“烦”的本真状态、也是最后形态是:向死而生。就是说,人活着时就在领会着死,就以自己的所作所为表现着自己如何对待着生。这一本真状态包含三个因素:先行的、良心的、决断的。决断是当下抉择,先行是未来的展望,良心是以往体验的呼唤。

在此种状态中,最后的可能性渗进了现实,被抛于世无家可归的人被良心的呼声从过往的沉沦中召唤回来,恢复了自己最本真的个性。由此证明,人先天地就有本真存在的可能性。“向死而生”,意味着人可完全听凭良心的呼唤自由地选择自己,自己承担自己行为的责任,自己掌握自己的命运,作为一个独立的个人走完自己本真的生命历程。海德格尔用我们不熟悉的语言,道出了我们久已熟知的人生真谛。

会员评论(0)